アントン・カバネン(g,vo)率いるメロディックでストロングでキャッチーでもある王道HR/HMバンド:ビースト・イン・ブラックは今年(’19年)、2度の来日を果たした。5月には“SUOMI FEAST”、9月には“METAL WEEKEND”と、いずれもイベント出演だったが、前者では何とヘッドライナーを任され、バンドとしても大いに手応えを感じたようだ。

そんな──日本でも人気を盤石にしつつあるビースト・イン・ブラックだが、曲作りからプロデュースまで、バンドのすべてを司るアントンは、相当なスゴ腕ギタリストとしても注目を集めている。そこで今回は“ソングライター:アントン”“ギタリスト:アントン”といった面に焦点を絞り、彼の演奏スタイルや作曲法などについて迫ってみた…!!

どんなアイデアにも、必ず出どころがある

YG:ギターを始めた当初、音楽学校にも通っていたそうですが、当時はどんなことを学びましたか?

アントン・カバネン(以下AK):実際には、(ギターは)ほぼ独学で習得していったんだ。6歳ぐらいだったかな──自分からギターが弾きたいと言って、最初のコードを教えてくれたのは親父だったよ。音楽学校で学んだのは、ジャズとかそういうモノばかりで、あまり役には立たなかったかな。学校で教わるテクニックは、(自分がやりたいことと)全く違っていたしね。2人ぐらいの先生から、「ジャズではヴィブラートを使わず、まっすぐストレートに音を出すこと」と言われたのを憶えているよ。でも、俺がソロを弾く時は、ストレートに音を出すことなんて滅多にない。全く世界が違うんだ。それで、学校ではやるべきことをやり、家に帰ると、習ったことはすべて忘れて(笑)自分のプレイに集中した。よって、99%が独学だと言えるんじゃないかな。

1つだけ、学校で習って役に立ったことがある。それはスライド(バー)の使い方だ。ビースト・イン・ブラックのデビュー・アルバム(’17年『BERSERKER』)の「Ghost In The Rain」では、ソロの前半でスライド奏法をやっているよ。ライヴでは、あらかじめバーを用意しておいて、付けたり外したりする時間がないから、(バーは)使わずに弾くんだけどね。まぁ、そういうちょっとしたことは役に立ったかもしれない。

YG:音楽学校ではジャズ・コースを選択していたのですか?

AK:ジャズのコンセルバトワールだったけど、音楽の基本を教えるところ…というか、まぁ普通の音楽学校だよ。ジャズの他にも、ラテン、ボサノヴァ、ポップ、ロック以外のあらゆる音楽を教えてくれる。

YG:プレイ面以外で、ジャズを習って良かったことというと?

AK:サウンドの面かな。ジャズ・ギターのサウンドは分厚くて丸みがある。その音色を曲の一部で使ったりすることもあるからね。勿論、楽曲自体はジャズではないけど。音作りの知識が得られたんで、スタジオ作業の際、プロデューサー的な視点でそれを活かすことも出来た。どのパートにどんなギターのサウンドを使えば良いのか…といったことさ。「そういえば、ジャズ系のサウンドでここにピッタリ合いそうなのがあったな…」なんて感じでね。クリーン・パートなんかもそうだ。

YG:メタル曲にジャズのサウンドが活かせるというのは面白いですね?

AK:結局のところ、ジャンル云々はそう大きな問題じゃない。サウンドはサウンドでしかないから。ソングライターって、言ってみればシェフみたいなものだよ。キッチンには様々な食材が揃っていて、今日のメニューを何にするか決めたら、「じゃあコレとソレと、あとアレも入れよう」…って感じでね。

YG:アントンが書く曲は、時にABBAのようなメロディーがあったり、’70年代のディスコっぽかったりするのに、それでもしっかりHR/HMしていますよね? そこにはどんなマジックがあるのでしょう?

AK:いや、特に何もないよ。自然とそうなるんだ。例えば「Crazy, Madness, Insane」(『BERSERKER』収録)は、イタロ・ディスコ(ユーロ・ビート)にハマっていた頃に書いた曲でね。最初は自分だけのお楽しみとして、イタロ・ディスコ風の曲を書いたんだけど、ふと「そうだな…」と思い、歪んだギターを入れてみた。すると、ビースト・イン・ブラックのアルバムに入れてもおかしくなくなったのさ。そういうパターンは、以前からあった。バトル・ビースト時代にも、ディスコっぽくてシンセ・ポップみたいな曲を、既に書いて発表している。「Touch In The Night」(’15年『UNHOLY SAVIOR』収録)がそうだよ。

それで、今回もそれをやったら、新しくファンが増えたんだ。嬉しかったな。あの手の音楽も凄く好きだから、意味のあるモノになった。バンドとして、またソングライターとして、音楽のアウトプットを広げられた気がする。でも、そこに“計算”はないよ。ただディスコ・ソングを書く時もあれば、’80年代のハード・ロックやメタルを書くこともある…というだけだ。何年も前だけど、ブラスト・ビートを使ったブラック・メタルを書いたことだってあるしね。そうして、今でも色んなアイデアを駆使している。一方で俺の楽曲は、シンプルなのがトレードマークだとも言えるかな。とてもシンプルで繊細──それが鍵だ。要するに俺は、シンプルでミニマリスト的なアプローチが好きなんだろうな。

YG:アントンの音楽趣味って、イイ意味で“古臭い”ですよね? ’87年生まれで、まだ30歳そこそこなのに。’70年代や’80年代の音楽にハマったのは、ご両親の影響もあるのでしょうか?

AK:多分、子供の頃に影響を受けたんじゃないかな。でも、それがすべてというワケじゃないよ。小さい頃から、とにかく色々な音楽に触れていたから。「この曲を聴くと気分が高揚する」と、子供ながらに思ったことを憶えているよ。それが何故なのかは理解出来なかったけど。そういった点は、大人になってから分析していったんだ。「この音はキーボードで、この音はギターか」「ここはハーモニーだな」「このヴォーカリストは、今この音を歌っているんだな」…なんて感じでね。どんなコードを弾いているのか探ったり、好きなバンドのヴォーカルの音域も調べてみたりもした。そうして、曲の中で何が起こっているのかが“見える”ようになってきたのさ。

ジューダス・プリーストにマノウォー、アクセプトにW.A.S.P.などなど──彼等の曲を聴きながら、それを分析していったんだ。世の中には、俺が生まれる前から、沢山の音楽が存在していたワケで、ひとつのバンドだけをとってみても、そのすべてに興味を覚えた。ギターだけじゃなく“すべて”にね。ヴォーカルだって楽器だと思う。ある意味、他の楽器と同等だよね。多くの人達は、ヴォーカルに最も注意を向けて(音楽を)聴いているんだし。俺も歌入りの音楽が一番好きだな。インストも好きだけど、大抵は歌モノを聴く。但し、気分が変わると、聴きたい音楽も変わってくるだろ? (聴きたい)音楽と感情は常に連携しているからね。だから、インストが歌モノより好きになることだってある。

’80年代から’90年代初期に盛んだったイタロ・ディスコや、スペーシーなシンセサイザー・ミュージック──そのジャンルに、KOTOというバンドがいたのは知ってる? イタリアとオランダのメンバーから成るバンドで、バンド名の発音は楽器の琴と同じだ。ただ、琴自体とは何の関係もなく、キーボード主体のインスト・バンドだよ。ジューダス・プリーストやマノウォーがギター・リフのバンドだったら、KOTOはキーボード・リフのバンドで、クールなリフをキーボードで作っている。

いつも最初は、その曲が好きかどうかというところから始まるんだ。「良いな」と思ったら、まずギターを手にし、ラップトップで音楽制作ソフトを開いて、どんな曲なのかを確かめてみる。その曲には、「良いな」と思わせる何かがあるワケだから、それを探っていくのさ。そして、俺の“キッチン”に新しい材料として加え、それをあとで使う。だって、何にもないところからアイデアを思い付く人なんて、絶対にいないだろ? どんなアイデアにも、必ず出どころというのがあるんだからね。つまり俺は、ただ既存の要素を組み合わせているだけ…とも言える。勿論、もっとヒネリを効かせたりもするけど、完全にオリジナルというワケではない。パーツそのものはオリジナルじゃなく、必ず出自がある。オリジナリティというのは、(様々な要素の)組み合わせ方にこそ宿るんだよ。

自分がどんな音を聴きたいか──それが重要になってくる

YG:続いて、プレイ面について。ギターを弾く際、ピッキングの強さはどれぐらいですか?

AK:出来るだけハードに弾こうとしているよ。アタックを強くしているんだ。練習の時からそうだよ。そうすることで、すべてが均等に強くなるようにしているのさ。まぁ、たまに忘れることもあるけどね(笑)。

YG:ピッキングが強いと、ライヴ中に弦を切ったりすることもありますが、アントンはそうではないですよね?

AK:今のところは…ね。(今後も大丈夫なように)こうやって(椅子をトントンと叩く)おまじないをしとかなきゃ(笑)。

YG:まだギターを始めたばっかりの頃は、よく弦を切っていた…ということは?

AK:これまでのミュージシャン・キャリアを通して、1〜2回はあったかな。ショウの最後にありがちだね(笑)。(最後の)曲が終わってから、エンディングで音を引き延ばす際、ベンドしていたら切れてしまったんだ。でも、曲は終わっているから気にすることもない。それで終演なんだからさ。それぐらいかな。何事も最初の頃はそんな感じだよ。(それ以来の弦を切るタイミングが)今夜じゃなきゃイイんだけど…(笑)。

YG:音楽学校に通っていた時、先生から「ピッキングが強過ぎる」と指摘されたことは?

AK:いや、なかったな。というか、あまり細かいことは教えてもらえなかったんだ。最初の先生には、レッスンの度にとにかく色々と質問しまくった。毎回だよ。「この奏法はどうやるんですか?」といったことから、ピッキングのこととか、運指とか…。それこそ、(弾く際)どれぐらい力を入れればイイのか…といったこともね。でも──残念ながら、その先生はシュレッドのエキスパートではなかったんだ。だから、あまり助けにはならなかったな。

あ…でも、アル・ディメオラの存在を教えてくれたのには感謝している。彼のピッキングは相当ハードだよね。少なくとも、初期のアルバムを聴くとそういう気がする。その点では、ある程度は助けになったのかもしれない。ただ、俺が最も影響を受けたのはマイケル・アンジェロ・バティオなんだ。彼のライヴやビデオを見て、ピッキングはハードにするものだと思ったよ。それがカッコ良かったんだ。それで、スタジオでプレイする際も、ハードな曲を弾く時は強くピッキングした。あと、同じリックを強く弾いた時と、弱く弾いた時でどう違うか、録音して聴き比べてみたりもしたな。

それから、ピッキングの角度の付け方も重要だ。弦にピックをどう当てるか──少しだけ(角度を付ける)か、それとも…。その辺もひと通り試してみたよ。でも大抵の場合、正解はなくて、自分がどんな音を聴きたいか──それが重要になってくる。よって、スタジオに入ったらまず、そのパートにおいて欲しい音が出せるピッキング方法はどれなのか…ということを考えるんだ。なかなか決められないし、沢山の答えがあるんだけど、俺は通常ハードにピッキングしている。そこが出発点だったからね。

YG:いつも使うピックの形は決まっていますか? どういったピックが好みですか?

AK:ベーシックなタイプだよ。今はジム・ダンロップ“Jazz III”で、確か、’09〜10年頃から使い始めたんだと思う。それ以来ずっと使い続けているよ。他はもう使っていないけど、以前は同じくジム・ダンロップの中でも別モデルで、1.5mmのゲージのものだった。今使っているのは…これだよ(と差し出す)。

YG:“MAX-GRIP Jazz III Guitar Pick”ですね?

AK:ああ。表面にグリップ加工がされているから…というのも、使い続けている主な理由だ。まぁ、加工のないヴァージョンもあるけどね。最初のキッカケは、やっぱりマイケル・アンジェロ・バティオさ。彼が’80年代に出した教則ビデオを観ていたら、このピックを使っていたんで、試しに買ってみた。平均的なピックと比べたら、あまりにも小さいから、最初は使い慣れなかったよ。弦にちゃんと当てることが出来なくて、かなり手を弦に近づけないといけなかったんだ。今ではすっかり慣れたけどね。通常の大きめのピックより、よりハードにプレイ出来ると思う。

YG:ピックの先端は、弦に深めに当てていますか?

AK:3mmぐらいかな…? 2mmかもしれない…(と弾いてみる)。

YG:コードを弾く時と、単音弾きの時では、当て方は同じですか?

AK:どうかな…?(と弾いてみる) コードの時は、若干深めだね。(右手でブリッジ上の弦に触れて)パーム・ミュートもするから、サビの(コードを弾く)パートはそうなるよ。一方、シュレッド・プレイの際は、右手の余った指は(ボディーに)付けて支えにせず、指を浮かせて弾いている。以前、マイケル・アンジェロ・バティオのビデオをよく観ていた頃は、そのフォームだったけど、もうやらないんだ。そうすると、弾いていない弦のミュートがなくなって、フィードバックが起きる原因になってしまうからね。それに、この(指を浮かせて弾く)方が速く弾けるんだよ。まあ、いつもそうとは限らないけどさ(笑)。

YG:常に意識しているワケではない…と?

AK:そうそう。自然にやっているからね。感覚で、自分の耳で聴いて、ベストだと思える音を出しているだけさ。

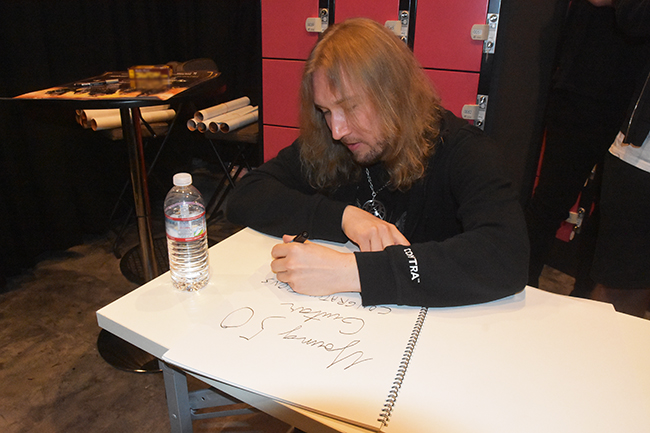

●アントンのピッキング・フォーム。人差指と親指でピックを挟んで先端を数mm出し、プレイに応じて弦に当てる長さを調節している。薬指や小指などの余った指は、以前は「before」の写真のようにボディーに付けて固定していたが、現在は握り込んで弦から浮かせるスタイルに変わっている。ちなみに、最後の写真は、YG創刊50周年に向けたお祝いメッセージを書いてもらっているところ。 Thanks Anton!!