ヤング・ギター2022年4月号では、没後40年となるギター・ヒーロー:ランディ・ローズの大特集を展開している。誌面にはランディを知るバンド・メンバーや友人、オジー・バンドの歴代ギタリスト、後続のギター・ヒーローたちがランディについて語る独占インタビューを掲載しているが、YGウェブでは誌面未掲載となる3名のインタビューをお届けしよう!

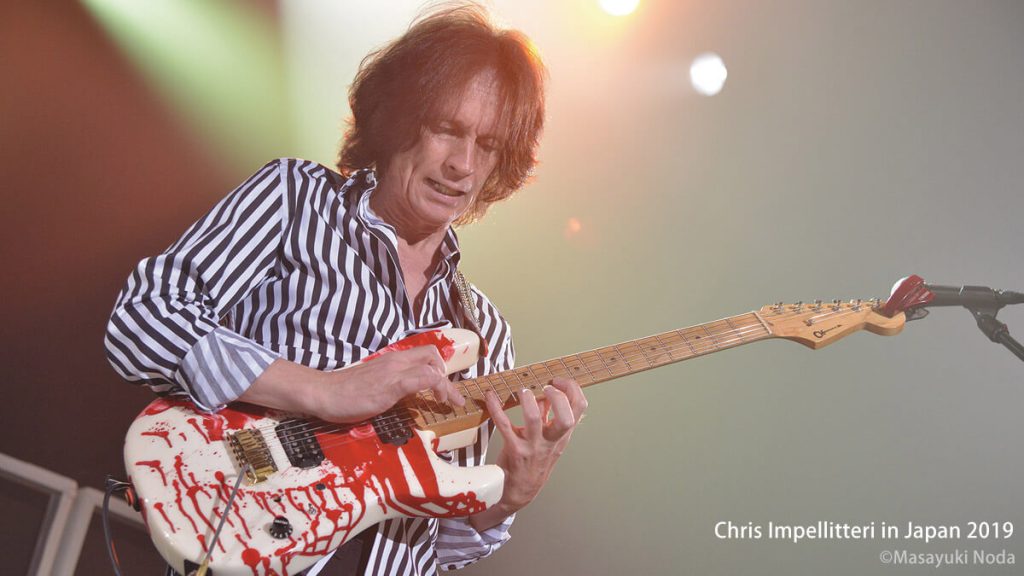

「僕が本気で素晴らしいソロイストに憧れたきっかけは、エディ・ヴァン・ヘイレンとランディ・ローズだった」と、自身のルーツとしてHR/HMギター界の二大巨頭の名を挙げるのは、速弾きギタリストの代表格、クリス・インペリテリ。いわく、「厳密には彼らの売りがシュレッドだったわけではないけど、当時のロック・ギター・シーンでエディとランディが見せつけた速さは相当なものだった」ということで、それにインスパイアされたクリスはシュレッド・ギタリストを志すようになったという。特に、ランディがその才能を開花させたオジー・オズボーンの『BLIZZARD OF OZZ』(1980年)からはあらゆる面で多大なる影響を受けたというクリス──まさにランディ・チルドレンの1人である彼に、ランディへの思いを語ってもらった。

ライヴを観ているとランディに惹きつけられてしまう

YG:クリスがランディ・ローズのことを知ったのは、いつ頃のことでしたか?

クリス・インペリテリ:僕が初めてランディのプレイを聴いたのは、アルバムではなくラジオだったんだ。ある時「Mr. Crowley」がラジオから流れてきて、「これは何だ!? ギターを弾いているのは誰なんだ!?」と思ったよ。曲も良かったし、ギター・ソロも最高だった。それからすぐに『BLIZZARD OF OZZ』を買って、僕は完全にあのアルバムの虜になってしまったね。当時16歳だった僕は、その新鮮でユニークなサウンドに完全にノックアウトされてしまったんだ。あんなサウンドを出すバンドには、それまで出会ったことがなかったからね。それはランディが、クラシック音楽の要素を持ち込んでいたからだ。「Crazy Train」はHR/HMの範疇に分類される曲だろうけど、例えば「Revelation(Mother Earth)」は違う。あの曲ではハーモニック・マイナー・スケールが使われていて、それがヘヴィ・メタル・ソングの調性を変えていると感じられたんだ。「おいおい、彼はヘヴィ・メタルの曲にヴィヴァルディでも取り込もうとしているのか?」なんてね。ブラック・サバスのような典型的なメタル・チューンじゃない。意味が分かるかな? それが『BLIZZARD OF OZZ』に対する僕の第一印象だった。「とてもユニークだ!」ってね。ランディのギターによって、メタル元来のサウンドよりもさらにヘヴィになった気さえしたね。それはまさにクラシック音楽の影響だよ。

それから、ランディのギター・オーケストレーションも凄い。一般のリスナーはなかなか気づかないだろうけど、例えば「Mr. Crowley」のソロは2トラックか3トラック重ねられている。バッキングをダブルやトリプルにするのは簡単だ。でも、ギター・ソロをダブルにするというのは、同じソロをもう1回、完璧に外さないように弾かなくてはならないということだ。フレーズを完全に修得する必要があるわけ。そうやって録られたのが、あのソロだよ。そうやって録ったものを別々のチャンネルに振りながらも、まるで1本のギターのように聴かせているんだ。このソロで使われているスケールは主にペンタトニックだけど、スピードはかなりのものだ。こうしたところからも、ランディの才能の高さが窺い知れる。

あと、僕は幸運にも(オジーの)ライヴを観ることができた。あれは(コネチカット州)ニューヘイブン・コロシアムだったと思う。『BLIZZARD OF OZZ』のツアーで、バンドにはルディ・サーゾ(b)とトミー・アルドリッジ(dr)が参加していた。ドン・エイリー(key)がいたかは憶えてないけど…、とにかくライヴでもランディは驚異的だった。彼はアルバムにも素晴らしいプレイを残しているけど、ライヴでもとても上手かった。残念ながら、今の世代の人たちはもうビデオでしかランディを観ることができないだろうけど、僕は彼のプレイを目の当たりにしたんだ。本当に凄かったし、絶対に忘れられないよ。実のところ、当時の僕はエディ・ヴァン・ヘイレンの大ファンだった。当時のエディはまさに“王様”だったからね。ところが、そこにランディが現れた。僕は「彼がエディの王冠を狙っているぞ!」なんて風に思ったよ(笑)。エディの前に手強いライヴァルが出てきたという印象だった。とにかく、ライヴを観ているとランディに惹きつけられてしまうんだ。「僕もランディみたいなギターが弾きたい! ランディみたいになりたい!」と思わされた。エディとランディはギタリストとしての僕に多大な影響とインパクトを与えたんだ。

YG:より具体的に、ランディのプレイのどんなところがユニークだと感じたのでしょうか?

CI:当時から彼はいろんなスケールを使っていたよ、ハーモニック・マイナーとかね。そういう意味で、「Revelation(Mother Earth)」のインパクトはとても大きかった。アルバムはすでに持っていたけど、実のところライヴで聴くまであの曲のユニークさに気づいていなくて、ライヴを観た時に「うわあ、なんてクールなスケールなんだ!」と思ったよ。ランディは当時、すでにディミニッシュ・スケールも使っていた。それが僕の音楽的な成長を助け、成熟させてくれたんだ。なぜなら、他のギタリストがあまりやっていないスケールに出会うことができたからだ。それまで僕が聴いていたギタリストたちはみんな普通のマイナーやメジャー・スケール、ペンタトニック・スケールを使っている人ばかりだったけど、ランディはディミニッシュやハーモニック・マイナーをよく使っていた。ヘヴィ・メタルという文脈の中でね。

YG:ランディは、ギター・ソロはもちろんのこと、リフ・メイカーでありリズム・プレイヤーとしても素晴らしかったですよね?

CI:まさにその通り! まずソロに関して言えば──ランディのソロはどちらかというと作曲されたものだ。エディのソロは、最初の2枚のアルバムにも構築されているソロはあったけど、どちらかというとインプロヴァイズの印象が強かった。そこへ行くとランディは、本当にじっくりと腰を落ち着けてソロを作っていたよね。変化や装飾を加えたりしながら、ランディならではの手法に基づいてしっかりと作られているんだ。それがとてもユニークなところだと思う。僕はそういうところを、ランディから受け継いでいるんだ。そして、リフについてはもう絶対的に素晴らしい! これもまたランディから学んだ点だよ。シュレッディーなリックもクールだけど、それには凄いリフがなければ意味がない。ランディの書くリフはとてつもなく素晴らしかった。みんな「Crazy Train」が大好きだよね。ディープ・パープルの「Smoke On The Water」と同等に印象的なリフの曲だけど、どれだけのギタリストがそういったリフを持っている? ランディ・ローズは「Crazy Train」でリッチー・ブラックモアの「Smoke On The Water」と対等に記憶に残るリフを作ったんじゃないかな。そして、オジーがランディと曲を作っていくうちに、そういったリフはさらに増えていった。『DIARY OF A MADMAN』(1981年)の「Over The Mountain」なんて、凄いリフだよ!

実のところ、僕は『BLIZZARD OF OZZ』よりも『DIARY OF A MADMAN』の方がもっと好きなんだ。あのアルバムでは、ランディがより成熟しているように感じられる。最初に聴いたのは、アルバムがリリースされる前にラジオでかかっていた「Over The Mountain」だ。ドラムの3連符からギター・リフに入って、ランディのマジックが始まる。ソロが素晴らしいだけじゃなく、リフがとても覚えやすい。そしてアルバムが発売されたら、もちろんすぐ手に入れたよ。「Flying High Again」を聴いた時には、ちょっとヴァン・ヘイレンにも通じるものを感じたけど、そこにはランディならでのはユニークさもあった。あのソロを聴いた時、これは本当に素晴らしいと思ったよ。

ランディと言えば、みんなが「ギターのテクニックが素晴らしい」「リフがいい、ソロがいい」「クラシックの要素がユニークだ」と口を揃えて言うし、実際その通りだ。でも、もう1つとても大事なことは、彼は素晴らしい“ソングライター”でもあったということ。僕が聞いた話では、楽曲の骨子となるものはベースのボブ・デイズリーとランディが一緒に構築していったということだった。これはあくまでも僕の解釈だけど…、あの2枚のアルバムはオジーのソロ・アルバムというよりも、「ランディの曲でオジーが歌っている」アルバムという感じなんだ。

YG:またランディは、プレイしていたギターも独特でしたよね。彼のアイデアで製作されたジャクソン製Vギターは、現代においてもメタル・ギターのアイコンとして多くのプレイヤーたちに愛用されています。

CI:そこも絶対に外せないポイントだよね。ただ、僕がランディのギターと聞いて一番最初に思い浮かべるのは、(カール・サンドヴァルが製作した)ポルカ・ドット柄のVギターなんだ。あれを持った彼を見た時、「うわあ、凄くクールだ!」と思ったよ。あれは凄くユニークだった。ギター・キッズにとって、ランディほど理想的なギタリストなんてそうはいないよ。テクニック、リフの構築、ソング・ライティング、ルックスや佇まい、それに使っているギター、そのすべてがユニークで優れていて、まさに完璧なんだから。「フライングVタイプのギターを弾いているギタリストと聞いて最初に思い浮かぶのは誰?」と聞かれたら当然マイケル・シェンカーだと答えるけど、僕にとってはその次がランディ・ローズで、あのポルカ・ドット柄のVシェイプを使ってる姿が思い浮かぶんだ。もし「クリス、ランディのギターをどれか1つあげよう。レスポール、ポルカ・ドットV、ジャクソンのコンコルドVだったら、どれが良い?」と聞かれたら、僕は迷わずポルカ・ドットVを選ぶね! ルックスもクールだけど、何より素晴らしいサウンドだったから。僕が観たライヴでは、ランディはあのギターを使っていることが多かったんだ。

YG:ちなみに…、エディ・ヴァン・ヘイレンのギター・サウンドは“ブラウン・サウンド”と呼ばれていますが、ランディのギター・サウンドを、あなたならどう呼びますか?

CI:そうだなあ…(笑)。まず僕は、ディストーションの波形が思い浮かぶよ。彼のトーンの周波数はスプレーで噴きつけたように広がっているけど、これはMXR“Distortion +”を使っているのが大きな要因だと思う。それにMXRの“Ten Band EQ”も使っていたよね。これを通してマーシャル・アンプを鳴らすと、即座にランディのトーンになる。それが、スプレーを噴き付けるようなイメージで出てくるという感じなんだ。ちょっと変な喩えかもしれないけど、僕が言いたいのは…ランディのギター・サウンドはもの凄くヘヴィな歪みで、音がしっかり抜けてくる。バス・ドラムとランディのギターが別々に聴こえるわけだ。それが彼のギター・トーンだよ。

彼らは本当に素晴らしい“バンド”だったと思う。オジーの“ソロ”ではなく…

YG:インタビューなど生前のランディの言葉はあまり多くなく、いまだミステリアスな部分も残っています。彼のプレイやサウンド、考え方について本人に確かめたい、知りたいと思うことは何かありますか?

CI:僕には凄くラッキーな機会があった。一時期、ルディ・サーゾが僕のバンド(ANIMETAL USA)に参加してくれていたことがあったんだけど、その頃にランディに関する話をいろいろと聞いたよ。それに、マックス・ノーマン(『BLIZZARD OF OZZ』と『DIARY OF A MADMAN』の制作に関わったエンジニア/プロデューサー)やボブ・デイズリーが書いたものを読んだりして、ランディに関して理解を深めていったんだ。その上で僕がランディに聞いてみたいことと言えば、「今後どこへ向かおうとしていたのか?」ということだね。『DIARY OF A MADMAN』の後、彼は何を目指していたのか、何を手に入れようとしていたのか…。あのアルバムが出て2〜3年もすると、世の中にはシュレッド・プレイヤーが溢れてきただろ? だから、テクニカル・シュレッドの時代に突入した時に、ランディならどうしただろうかと聞いてみたいね。ルディによれば、彼は常に練習を怠らなかったそうだ。「まるで呼吸をするようにギターを弾いていた」と言っていたよ。だからこそランディは、プレイヤーとして常に成長していたんだろうね。それって、恐ろしいよね。だって、もしあのまま生きていたら、一体今頃はどうなっていたんだ!?って(笑)。だから、「何を考えていたのか?」「自分のギター・プレイをどんなところに持っていこうとしていたのか?」と尋ねてみたい。

YG:ランディはオジーのバンドを離れて、大学でクラシック・ギターの学位を取ろうと考えていたようですが、ステージを下りて学業に専念したいという考えに共感できるところはありますか?

CI:ランディが亡くなる前に、きっとオジーやシャロンとの間では話し合いがあったはずだよ。ランディがヘヴィ・メタル・コミュニティに大きな印を残したことは間違いない。そして彼は、前進していくつもりだっただろう。だけど同時に、彼は感情に突き動かされるタイプのアーティストだった。常に改善を続けて、音楽の語彙の幅をどんどん広げていった。だから僕の考えとしては、もちろん彼はクラシック・ギターを勉強するつもりだっただろう。だけどきっと彼は、自分自身のメタル・バンドも作ったに違いない。そうしないなんて想像がつかないよ。

僕は今でも、あの“バンド”をライヴで観た時のことを鮮やかに思い出せる。ステージに立ったルディ・サーゾはとても存在感があってカッコよかった。トミー・アルドリッジはアフロ・ヘアだったこととそのプレイが素晴らしかったことが脳裏に残っている。その時に僕が強烈に感じていたのは、「このバンドは“オジー・オズボーン”という名前で演奏してはいるけど、どういうことだ…。これはソロ・バンドじゃないぞ。ランディはオジーと対等だ。信じられない!」ということだった。彼が“雇われプレイヤー”だなんて雰囲気はまったくなかったし、むしろ、まるでランディのためにオジーがいるような…(笑)。ランディはオーディエンスの心を掴んでいたよ。そんなカリスマ性のあるギタリストだから、きっとバンドも続けていただろう…そう思いたいね。

YG:ランディの事故死をどんな状況で知ったか、憶えていますか?

CI:あの時のことは忘れられないよ。『DIARY OF A MADMAN』はアメリカで大人気になっていた。僕は、アルバムを聴いてすぐにコンサートのチケットを買いに走ったよ。会場は、またしてもニューヘイブン・コロシアムだった。その公演日はまだ8〜10週間くらい先のことで、僕は毎日オジーのアルバムを聴きながら、その日が来ることを楽しみしていたんだ。ギター・ソロをコピーしたりしてね。そしてある朝…僕が学校のカフェテリアにいると、友達がやってきた。彼は顔面蒼白になっていて、「聞いてないのか?」と言うから「何のこと?」と応えると、「ランディ・ローズが事故で死んだ…。ニュースでやっているよ」。「何だって!?」──僕は、本当に悲しかったよ。そしてコンサートに行った。僕があの時観たライヴは、事故があってから再開された最初の3〜4本のうちに入るものだったと思う。バーニー・トーメがランディの代わりを務めていた。バーニーはランディの機材を使っていたよ。ランディのマーシャルやペダルボードなど、すべてだ。あれは凄く奇妙で、観ていて何だか落ち込んだね。ショウは「Diary Of A Madman」で始まった。あのナイロン弦のクラシック・ギターで始まるヤツだ。オープニングだから通常なら観客がクレイジーになるところなのに、途中からみんな泣き出してしまっていたよ…。お城のようなステージ・セットが組まれていて、オジーがいて、ルディがいて、バーニーがいて──本来ならランディがいるところに──、「Over The Mountain」が始まったんだ。バーニーは金髪だったから遠くから見ると雰囲気がちょっとランディに似ているんだよね。でも、演奏が始まると…「ああ、違う。これじゃない。これじゃないな、もう終わったんだ」と思ってしまった。音もプレイも違っていたんだ。いや、バーニーは素晴らしいギタリストだよ。凄腕だ。だけど、ランディとは違っていたんだよ。ショウ自体はとても素晴らしいものだったけど、あの“マジック”はもうなくなっていたんだ…。

YG:それでも、ランディが作った音楽が彼の没後40年経った今でも多くの人たちに聴き続けられているのは凄いことですよね。

CI:ああ、どれも高品質な曲ばかりだからね! アルバム全体が素晴らしいし、もちろんバンドも凄いよ。特に当時のオジーは、スタジオでどうやってあのパフォーマンスを引き出したか分からないけど、アルバムで聴けるオジーの声は素晴らしい。高域がよく出ていて力強く、ヴィブラートもかかっている。そのオジーとランディの間に生まれたケミストリーによって、すべてがうまくまとまったんだ。それと、ボブ・デイズリーの功績も大きい。彼もたくさんのインプットをしていたはずで、あのバンドにマジックを起こした大きな要因として称賛されるべきだよ。アルバムの成功に貢献している。もちろん、リー・カースレイク(dr)もそうだ。彼はとにかく、そこにふさわしい叩き方をしている。アルバムで聴ける彼のドラム・トラックは凄いよ。楽曲をしっかり引き立てている。ランディは確かに曲の大半を作っただろうけど、やっぱりオジーやボブ、ドラマーも同等に評価するべきだと思う。僕は、彼らは本当に素晴らしい“バンド”だったと思う。オジーの“ソロ”ではなくね。

ヤング・ギター2022年4月号には、ランディ・ローズ没後40年を偲んで総勢13名のギタリストや関係者へ行なった最新インタビューを掲載。WEB限定記事の3名(随時更新)と合わせてチェックを!